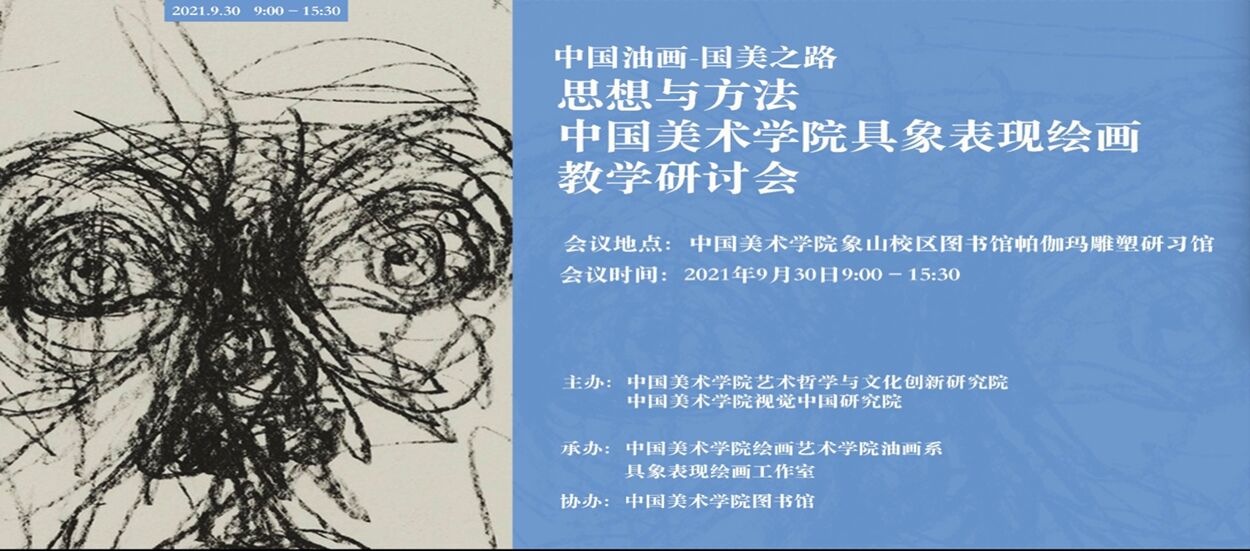

王澍近照

他常常站在废墟上,给学生讲建筑学。

周边遍是碎石瓦砾,没有笔和讲稿,却能抑扬顿挫一整天。他或站或坐,一双手,像极了指挥家,随着音调的高低时起时落。每年春天,他都会带学生去苏州看园子,几位好朋友分别从北京、上海、南京赶过去。在学生测绘、画图的时候,他们几位就在一边聊设计和教学。

30年前,他在东南大学读书,建筑系。聪明、叛逆,酷爱读书,思维活跃,“设计作业经常贴在橱窗中,令同学们仰羡。”

20年前,他坚持做自己的建筑。在传统与现代中挣扎。批判的人不少,苦与乐,喜与悲,“他却能做到心无旁骛,专注如昨。”

10年前,他开始醒悟,懂得建筑的留白艺术,他试图在自己的作品中留下一角,也是为中国传统建筑留一方境地。院落旁,他巧妙地留出一片空地,供溪流、鱼塘、茭白和芦苇顺势而生。

1年前,他凭借独树一帜的建筑理念和建筑思想,摘得2012年度国际建筑界顶级建筑奖项“普利兹克”奖。该奖项被形象地称为建筑界诺贝尔奖。

他是王澍,第一位获此殊荣的中国建筑师。

在获奖后与媒体的见面会上,王澍谈了他的想法:我不做“建筑”,只做“房子”。房子是业余的建筑,业余的建筑只是不重要的建筑,专业建筑学的问题之一就是把建筑看得太重要。但是,房子比建筑更根本,它紧扣当下的生活,它是朴素的,通常是琐碎的。比建筑更重要的是一个场所的人文气息,比技术更重要的是朴素建构艺术中光辉灿烂的语言规范和思想。

1

这是具有划时代意义的一步,评委会决定将奖项授予一名中国建筑师,这标志着中国在建筑理想发展方面将要发挥的作用得到了世界的认可。

——授予王澍“普利兹克”奖颁奖词

在王澍获奖的几个小时后,普利兹克评委会发出了一个补充声明:“中国建筑师获奖的重要之处在于,它代表着评委会成员们认可中国建筑师将推动世界建筑思潮的发展。同时,未来中国城市化的成功,对中国及世界而言都将是意义重大,在面临前所未有的机遇同时,中国既要保持悠久独特的文化传统,又应关注世界未来发展的可持续性发展”。

显而易见,这是王澍获奖的意义所在。

对于获奖,王澍说,这是个巨大的惊喜。对他来说很荣幸。“我突然意识到在过去的十多年间做了如此多的事情,看来真诚的工作和足够久的坚持一定会有某种结果。”

王澍的坚持,都在不经意间——

他将课程放在废墟旁,这不仅是作为建筑师设计的出发点,也是他教学的出发点。“我们能做什么?其实也取决于你能问什么问题?你想切入的那个点在哪里?”

上世纪八十年代末,曾经有段出国潮,很多人要疯狂地出国学建筑,王澍却说:“去美国学建筑,为什么?我在这个地方可以看到三千年前至现在的全部历史的断层,我为什么要出去?”近20年来,王澍每年两次带领学生做乡土调研。他发现在中国的乡村里有大量遗留文化。这使得他回过头后,轻易就可以看到丰富的中国传统建筑遗存、材料、建造、结构等。“它是和自然的东西可以对话的另外的一套建筑学的东西,完全是一个体系。”

进入快速发展的“网络虚幻时代”,“人们越来越失去了对可以触及的、可以面对的那个真实事物的直接感觉,但这恰恰是特别重要的文化内涵。”王澍所做的调研工作,并不是简单地关于中国传统文化的抽象感觉与表达,更多的,是从中切身体会世界文化的丰富多样性,并时刻对这些文化饱有感觉、判断及理解。

往往,王澍喜欢从最朴素的事情着手。这是为期一个月的调研:跟踪木工班组。他们怎么做?用什么工具?其中到底包含着什么样的程序等。“这是随着时间的推移,逐渐形成的思维和工作方式。”王澍在工作室中,不仅会画,也会做,不仅是建筑师,同时也是工匠。王澍去威尼斯调研,带领团队——3名工匠、6名建筑师,中间偶尔临聘当地的2名工人和学生,用时13天,占地800平方米,完成了一个具有建筑结构和坚固度的作品。有艺术家来观摩,惊诧不已:“这个真的是建筑师做的?跟艺术家做的真的是不一样,艺术家只做一个面。但建筑师来做,必须要能承重,可以荷载。”

“王澍的作品超越了文化冲突。”这是在授予王澍“普利兹克”奖中重要的一句话。身处传统和现代,跨越东方与西方,横亘于上层与下层之间,在弱势与强势的交替更迭下,王澍巧妙地用最质朴的手工工艺化解了文化冲突。象山校区、宁波博物馆、苏州大学文正学院图书馆,王澍的代表作品无一不烙上了手工的痕迹:手工材料、手工建造。“这些在日本现在已经不可能做了,在美国和欧洲也都不可能。这是中国建筑师的机会,我们有可能利用特殊时期和文化优势来做,是日本和欧洲及美国建筑界没办法做的东西。”

王澍和夫人陆文宇

2

王澍获奖的当天,他正倒时差,在美国埋头大睡,对此一无所知。第二天中午11点,我给他打电话。听到自己获奖的消息,王澍对我说:‘这跟我有什么关系?’第二句话是,‘他们是不是发错了,应该也有你的一份。’

——王澍妻子陆文宇

王澍的一切日程,均由夫人陆文宇安排。

陆文宇是王澍在东南大学建筑系的师妹。在遇到陆文宇之前,王澍已在高手如云的东大建筑系小有名气,当温婉秀美的陆文宇出现在王澍面前时,他第一次动了情念:“这么瘦小的女孩子,应该有人来保护。最合适的人选嘛,当然是我。”从未有人看出他们有夫妻相,但所有人都无法否认他们的鸾凤齐鸣。

王澍曾多次提到,“普利兹克”奖应颁给他们夫妇二人。事实也该如此,没有陆文宇,王澍很难有今天的作为。

王澍不会用电脑,收送电子邮件等所有跟电脑相关的事情,悉数交给陆文宇;王澍不会开车,驾驶的活儿陆文宇全干了。

王澍获奖时,因为人在美国,他的太太,同在美院教书的陆文宇便被媒体竞相追逐。恰巧前一天是三八妇女节,在向众多媒体谈到这位成功人士背后的女人时,王澍开心地笑了:“获奖时我就在想,这份荣誉是共同属于我和她两个人的。我的太太一直在背后默默支持我,和我同甘共苦十余年,拿下这个奖,她功不可没。”

1997年,王澍和妻子陆文宇在杭州创办“业余建筑工作室”。这段时光,是王澍建筑生涯中最难挨的一段日子,妻子的支持让他感动不已:“主要靠她的工资在养我,我打零工,偶尔挣一笔。我那种文人的孤傲早年就养成了,认识妻子后,抹平了大半。”2010年,王澍与妻子一起荣获了德国谢林建筑实践大奖。“也许没有我,所有的建筑设计方案都不存在。但没有她,所有的方案就不可能变成现实。”上世纪90年代初期开始,很多建筑师都致力于下海淘金,王澍却只专注于自己的事业,譬如到老百姓中间,累积生活素材,对此陆文宇也毫无怨言。

“我一向认为我首先是个文人,碰巧会做建筑,学了建筑这一行。”在一篇名为《素朴为家》的文章里,王澍这样写到。很难想象,这位现在蜚声国际的建筑师,业余时间从不上网,也很少看电视,他的兴趣仅是写写文章,练练书法,喝喝茶。不上网怎么知晓时事和了解别人的评价?“对我来说,保持内心平静是最重要的,无论世界是否刮风下雨。”

王澍热爱书法,刻印章,尤其喜欢临摹字帖,他说自己现在的建筑风格跟十几年来修习书法有着密不可分的关系。大学时期,午夜宿舍里其他同学都睡了,只有他一个人在写字,看上去是个“很孤独的身影”。王澍从来没有想过自己会成为书法家,但他却数十年如一日地临摹一本字帖,从不停歇。他自称只有很笨很笨的人才会这样做,所以他认为自己智商不够高。“现在的中国,还能跟传统文化保持密切关系的学者,大多已经去世或者到了高龄。”这位热爱书法和中国山水画的建筑师想做的,是留住文化。“如果不做建筑师,我应该会选择做一个文人吧。”王澍说。

3

中国改革开放很多年,在国外眼里就是盖了很多楼房,但品质在哪里,我们需要冷思考。平时圈子里的交流活动王澍几乎不参加。那些来自民间的、没有格律的东西让王澍痴迷。他的设计常常穿越时空,古代现代没有隔阂,这是独一无二的。

——东南大学建筑学院院长 王建国

用好友的话说,王澍是个与众不同的人。他的“不一样”与生俱来,不是装的。

王澍认为自己是个多面人,他清楚地知道自己的所做经常被认为是古怪的,但仍然“不思悔改”。

学生时代的王澍是同学们争相追捧的对象,大家总是跟着他学,却总是慢了半拍。

上世纪80年代初,建筑学子们都铆足了劲画图,极少有人去图书馆看书。王澍却经常端坐在图书馆的一隅埋头苦读。直到王澍在建筑系大有名气,大家才知道图书馆的好处。于是,都跟风去图书馆看书。

大二时,同学们发现王澍读的书是当时少见的外文原著,大家又纷纷效仿他读外文书。

步入大三,同学和老师发现,他并非读一般的外文书,是康德的哲学书。结果,大家又跟着他读康德。

让人“大跌眼镜”的是,到了大四,王澍又开始养鸡。他在南京中山门附近、白马公园一带租房子养鸡,过他梦寐以求的“山村野夫”生活。

如今,热爱旅游的“驴友”随处皆是。但在上世纪80年代初,很少有人出门旅游。当大家都在努力学习书本知识时,王澍一个人背着行囊,按照沈从文《湘行散记》的路线,一个村子一个村子地走。花了3个月时间,他把沈从文提到的所有地方都走了一遍。

在看了十年专业以外的“闲书”后,上世纪90年代,王澍又回过头来看建筑书籍,拿建筑学博士学位。

王澍可以连续很多天陪夫人逛商场,妻子看的是衣服,他却兴致盎然地观察生活,直到夫人累得逛不动为止。

王澍可以在西湖边闲坐一天,什么事也不做,只看日升日落。

在其著作《设计的开始》里,王澍谈起了自己的家。1997年,王澍给自家住宅做了装修。50多平方米的小两居室,被王澍装扮得像个园林,亭台楼榭应有尽有。他在阳台上建了个小亭子,把住宅里面划分成很多小房间,家里的灯具、板凳都是他自己设计的。

遗憾的是,由于工作太忙,没时间料理,如今王澍那“精装修”的家里只有两条路是通的,一条是门口到厕所,另一条是门口到床。

王澍特立独行,却从不孤立。与他在本科、研究生均是同班同学的王静回忆,王澍人很好,话不多,有很多朋友,经常在这个朋友家里喝茶喝一晚上,再到另一个朋友家里转转,然后回家睡觉。

“本科一、二、三年级时,王澍学习很用功,对每一次作业都非常认真,这可从他的作业图纸看出来。美术课上,他做的练习明显会比别人多很多。从三年级开始,王澍的建筑设计能力(课)开始拔尖。大四时,他的作品中开始富有创造性的东西,老师给的分数很高。”研究生毕业后,王澍的思想开始慢慢发生变化。“他对自己专业的理解表现在行动上。”王静说。那时,周围学生都住宿舍,但王澍却租住在农民屋子里,当时学校不允许,还专门派老师劝说。“不出一会儿,老师就被王澍说服了。”王澍的执著体现在观念上,他的毕业论文第一次未通过,没拿到学位,后来补发。“他当年的论文在今天来看,可能通过还是有些困难。但在那种情况下,王澍依然血气方刚,坚持自己的观点,很难能可贵。”

在王静的记忆中,王澍从学生时代起便经常做关于空间、传统文化的练习。“他的作品里有很深厚的文化功底,当然功夫不是一天两天打下来的。”对于王澍获奖,王静认为,历届“普利兹克”奖获得者年龄都偏大,且有大量作品,但王澍的相对少一些。也正是能看出:民族文化,尤其是中国传统文化正逐渐受重视,西方在关注东方,“他们需要在中国找一个建筑界的代表人物。”

虽然有近30年没见王澍,但杨涛的脑中对他的印象依然深刻。二人的相识在课余生活中。本科时,学校鼓励学生全面发展,倡导实践活动。王澍是积极分子,组建了当时的东南大学科协,“他当时是科协秘书长,主办一本大学生科协刊物,所需的科技论文都是王澍筹备稿子。”

与一般年轻人不同,王澍酷爱读书到了极致。他对建筑哲学研究颇深,宿舍的书架、床上都是书,“他的获奖是厚积薄发的结果。”杨涛说。

大二时,有一次作业是设计仙岳宾馆,王澍用后现代手法,用血红血红的颜色表达,“老师当时觉得他的设计很有意思,想把这个房子盖出来,但后来没盖出来。”现任东南大学建筑学院院长王建国回忆。

王澍的成功,也是源于在正确的时机遇到了伯乐。几年前做象山校区,周围的意见和看法足以让他放弃,但中国美院院长许江把象山校区、宁波博物馆交给王澍规划。“许江对王澍有很大的欣赏,异议不绝于耳。”在王建国的印象中,平日王澍常去现场看建筑,因为房子和其它东西不同,人的主观评价很重要。“王澍总是不按常规的想法做事,建筑与文化、艺术的属性不同,文字与艺术上的涵义也不同。”

2012年,王澍回学校做报告,文章题目叫《差异的世界》。文中提到,古语有“礼失求诸野”,即是指我们每一次中国城市上出现剧烈变化时,唯一的文化复兴方式都需要到乡村把它重新寻找回来。不管如何,“我们采取粗暴的方式粗暴地破坏山水,就说明文化的精神内核有崩坍的危险。我们熟视无睹,在高速公路上经常可以看到这样的状态。文化甚至开始从乡村退场,不是最近发生的,从过去的100多年开始,随着西学进入中国,整个这样的过程就开始发生了,文化存在状态发生了巨大的变化。”

王澍对此有着深深地担忧——

从杭州市的鼓楼出发,沿着中山中路向北走,踩着青石板,在不同的景象里来回穿梭。始建于唐代的清真寺,明朝的老宅子,清末的教堂,民国的药铺、银行,还有当代最普通的公寓楼比邻而居。一路上,流水淙淙的沟渠与窄窄的街道相伴。

这里,曾是南宋皇帝朝拜祖宗的专用街道。2007年改造前破败不堪,一位官员直言这就是堆破烂。但因地处市中心,拆迁成本巨大,政府讨论了6年都定不下方案。最终这件事落到了王澍手里。

他接手前提出的第一条要求便是不能强制拆迁,愿意留下的居民都留下,不愿留的也要就近置换。在王澍看来,绝不能简单地用“有没有住过名人”、“有没有发生过著名事件”作拆除与否的依据。“中国建筑文明并不是个别名人和历史事件构成的,普遍意义上的大众生活才构成文化的根基。”

武断地拆除房子,是在城市的版图中抹掉曾经的记忆。这种可怕地集体失忆让王澍倍感恐惧,他想用自己的作品将记忆召回。

2001年,宁波老外滩开始旧城改造。王澍和许江来到宁波港口,看着那座建于20世纪70年代的航运大楼,内心澎湃。无数的宁波人从这里出发去跑上海,闯世界,这个废弃许久的客运中心在很多人的人生节点上留下过印记。

他们在大风中给宁波市委书记写信,要求保留码头,把这座大楼改造成美术馆。王澍说:“1970年代的建筑,也是城市历史中非常重要的部分,不能说它就应该拆掉,殖民地的房子就应该留下。”至今,航运大楼那座高高的灯塔还在为每个夜航人亮起。

宁波的旧城改造在随后的10年里依然轰轰烈烈。王澍开始建宁波博物馆时,周边的30个村子已经拆了29个半。

据说,宁波博物馆开馆第一天,访问人数直接突破预计的三倍多,市民的热情连续数月不绝,还有不少人多次来访。71岁的市民林小春每次都坐一个多小时的公交车来,还带了许多亲友来看。“这个建筑外形很奇怪,不过又看着很熟悉。这些砖瓦就像我家原来的房子,还有这外形让我想起了农村筛稻谷的风车。”

工作中的王澍

4

根据我对他的了解,得奖对他而言不会有太大的改变。

——同济大学建筑与城市规划学院教授童明、王澍好友

据说,王澍的朋友,遍布全国各地。朋友们聚在一起,聊的都是关于设计和建筑教学,很少品评人物,也很少聊社会上的热门话题。王澍和董豫赣、童明、葛明几位,非常要好。他们几位有一个共同点,就是对设计与园林很执著。由于每个人研究的领域有所不同,往往可以相互补充。

在做象山校区之前,王澍的项目经验并不多,加之助手很少,所以很辛苦。董豫赣体会到老友的难处,赶往杭州看望王澍。酷热的夏天,在南山区一座正在拆迁的房子里,王澍和董豫赣一起工作着。房内没有空调,窗子已经被拆掉了,一层层地热浪如潮水般涌进屋内。董豫赣对电脑知识也知之甚少,但比“电脑盲”王澍技高一筹。王澍描述心中的构想,董豫赣艰难地用电脑画图。这忙碌着的两个人,一高一矮、一胖一瘦,构成了一幅诙谐的画面。

葛明曾和王澍一道去纽约、波士顿、奥地利等地开会。与枯燥地听报告相比,王澍更喜欢看房子。每次发言一结束,王澍就溜出去。2007年,王澍在维也纳参观,看得兴奋了,不料将照相机丢失。他心疼不已,相机里有刚刚拍的上百张照片。

“在建筑领域内得到世界的认同,除了包含艰辛的技术性工作,更大的意义是中国文化在世界的一种立足。”童明说。

中国美术学院一楼中庭矗立着著名建筑家杨廷宝、刘敦桢和童寯三老的雕塑,进门两边贴着各种学术信息,最大的一张是日本建筑大师安藤忠雄的讲座海报。安藤忠雄也是“普利兹克”奖的获得者,获奖时间在1995年他54岁的时候。不过,最醒目的不是这张海报,而是挨着它的一张大红喜报:“热烈祝贺我院杰出校友王澍教授荣获建筑学最高奖普利兹克奖”。

时间恍若又回到一年前——

在东南大学网站新闻里有着详细的介绍:“王澍教授1963年出生,是东南大学(原南京工学院)建筑系81级本科生,85级硕士生,导师为著名建筑学家齐康院士。他在学期间表现突出,现为中国美术学院建筑艺术学院院长。此次获奖之前已获国际建筑界的法兰西建筑学院金奖,哈佛大学建筑学院最高讲席教授等殊荣。王澍教授荣获这一奖项是我国建筑界迄今为止所获得的最高荣誉,他是东南大学的骄傲。”

这则信息的撰写者,葛明用“一片欢腾”形容消息传到母校时的情景。“普利兹克建筑奖创立至今,全球有30多人获奖,其中有10人已经去世,另外20多人中,有一大半得奖时已是六七十岁。王澍才49岁,这个奖对于他来说不是终点而是起点。他还会继续奉献重要的作品和思想给当代建筑学。”葛明说。