王澍作品——中国美院象山校区

我一向认为我首先是个文人,碰巧会做建筑,学了建筑这一行。”在一篇名为《素朴为家》的文章里,王澍这么写道。

昨天,世界建筑最高奖、被誉为建筑界诺贝尔奖的普利兹克奖在美国洛杉矶揭晓:中国建筑师王澍荣获2012年普利兹克建筑奖,成为第一个荣获该奖项的中国籍建筑师。49岁的王澍,也是年龄倒数第四的最年轻获奖者。

这位曾在东南大学度过本科和研究生阶段的建筑师,曾在诸多场合坦言:东南大学是他的学术启蒙地。不过,他也把那段时间称为他的“愤青时代”。

王澍 生于1963年,现任中国美术学院建筑艺术学院教授、院长,被认为是中国当代最有文人气质的建筑设计师。

另类王澍 隐居十年不做建筑

王澍有很多身份:文人、学者、建筑师、教授。然而,每一种角色之间的转变,都与建筑有关。当然,他的故事也与南京有关。

王澍与爱人陆文宇不仅都是出色的建筑师,而且也同为东南大学的校友,昨天,获奖的消息传至国内时,东南大学立刻发了贺信。

昨天,记者在东南大学建筑学院采访了王澍的老师、好友以及当年的同窗。

“他在学生时期就表现出了很高的才气。”在介绍王澍时,这是东南大学建筑学院院长王建国教授脱口而出的第一句话。“当时我是78级,他比我低三届。”

时至今日,王建国依然清晰地记得王澍当时的作业,有一幅《仙岳宾馆》的图纸,曾被张贴在橱窗里当成范文,“是一幅红色的画,很出名。”虽然那时年少,但王澍给学长的印象是:同学中比较少的,能独立思考建筑学真谛的人。

在王建国看来,王澍的成功并非偶然,除了他本身深厚的文化底蕴外,还因为他对理想的执着和耐得住寂寞的品性。当年,硕士毕业后的王澍去了爱人的家乡杭州。

“毕业后10年,他没有做建筑,而是在杭州的郊区想如何做建筑。”王澍在那10年里,“在民间做装修,寻找灵感,还有画建不起来的房子。”

愤青王澍 “像一把刀带着寒风”

王澍的另类在建筑师中是出了名的,而这种“另类”带着传奇色彩,更多是发生在他的愤青时代,也就是在东南大学读本科和硕士阶段。

“我在东南大学上大二,已公开向老师们宣布:没有人可以教我了。”王澍在文章里诚实地描述过那段经历:我开始进入自学状态。那也是一个激动人心的年代。我们那个班被戏称为“大师班”,连每次作业不及格的学生都认为自己是大师的坯子。

那年,24岁的王澍写了一篇很长的论文《当代中国建筑学的危机》,批判了整个近代中国建筑界的状态,从各位大师一直批到他的导师为止。“那篇文章没有地方给我发表。”王澍把他的批判性,源于当时的校长和恩师钱钟韩先生。

在硕士毕业时,王澍的论文答辩全票通过,但是学位委员会最后却没有给他学位,论文的题目叫《死屋手记》,“‘这个学生太狂了!’之前已经有人给我传话,明显是在影射我们自己建筑系和整个中国的建筑学的状况。”

毕业10年之后,变得平和的王澍去参加东大80周年校庆时,一位青年教师见到他,直言不讳地告诉他:“原来啊,你在‘东南’的时候,每次当你从走廊走过来,我们都感觉你不是一个人走过来,而是一把刀走过来,那把刀是带着寒风的,大家会不自觉地避开。”

文人王澍 精通国画书法古诗词

“王澍的文章就是美文,写得特别好。”他的好友、东南大学副教授葛明这么介绍说。“他擅长书法,他的字不只是漂亮,很有特色,很有味道。”东南大学单踊教授这么评价。

作为建筑圈里的好友,葛明毫不掩饰他对王澍的推崇:王澍在大三时就把康德的《形而上学导论》翻得烂熟,他的阅读面甚广,他精通古诗词,说着说着就能背出《世说新语》,他的所有设计都是亲手画出来的。这些小故事点,葛明能一下子说出很多。

再推及建筑,葛明这么总结:“他的文人气质保证了他的特别。”他甚至笑着说,如果你见到王澍,一定觉得他像古人一样,“一切都变化那么快的情况下,他可以慢下来。”

王澍的毕业设计是在皖南,单踊曾与他朝夕相处了一个星期。谈及印象,单教授用了两个词:敏锐、执着。“他的国学底子极深,对书法的流派、特色很有见地,他只看碑,不看帖。”在介绍时,单教授一直强调:王澍不只是个建筑师,他还是个学者,是个研究者。

“他的教学注重建造,注重传统文化的挖掘。”而这些国学素养,也深切地体现在王澍的建筑作品中。

王建国院长是王澍博士论文的评审,他回忆说,王澍的论文18万字,几个大标题下来一气呵成,“就像写小说一样,可以看到他的才气,文字功底很深。”

名人王澍 获最高奖早有预兆

作为首个获得建筑界最高奖的中国建筑师,“王澍”的名字在一夜之间被无数普通人记住。其实,在此之前,他在中国建筑界中早已声名赫赫:他是中国美术学院建筑艺术学院院长,他被誉为“中国最具人文气质的建筑家”。

昨天,接受采访时,他的朋友、东南大学建筑学院院长助理葛明副教授直言,“王澍获得普利兹克奖,是有预兆的。此次他的对手很强劲,他没有申报,是直接提名。”

“预兆”的理由很清晰:此前,王澍已经获得国际建筑界的法兰西建筑学院金奖,哈佛大学建筑学院最高讲席教授等荣誉,“按照惯例获得这些奖项的人,一般过两三年都会得普利兹克奖。”尽管如此,对于首次获奖的中国建筑师来说,这个奖项还是太过姗姗来迟。

“这标志着中国在建筑方面的发展得到了世界的认可。”普利兹克建筑奖颁奖委员会的致辞,给了中国建筑界莫大的鼓舞。

49岁的王澍振奋了中国建筑界。他在接受《纽约时报》采访时,兴奋地说“这是个巨大的惊喜,而且我还这么年轻。”

或许你还不知道,著名建筑悉尼歌剧院的设计者伍仲也曾获得普利兹克建筑奖,那年他已经84岁高龄!

“你看下雨,看很长时间,雨从屋脊顺着哪条线流下来,滴到哪里去。你会对这种事情感兴趣。会想有没可能做一个这样的建筑,让人清楚看到,雨是从那儿下来的,落到那儿之后,从那儿又流到了什么地方,每个转折、变化都会让人心动?”

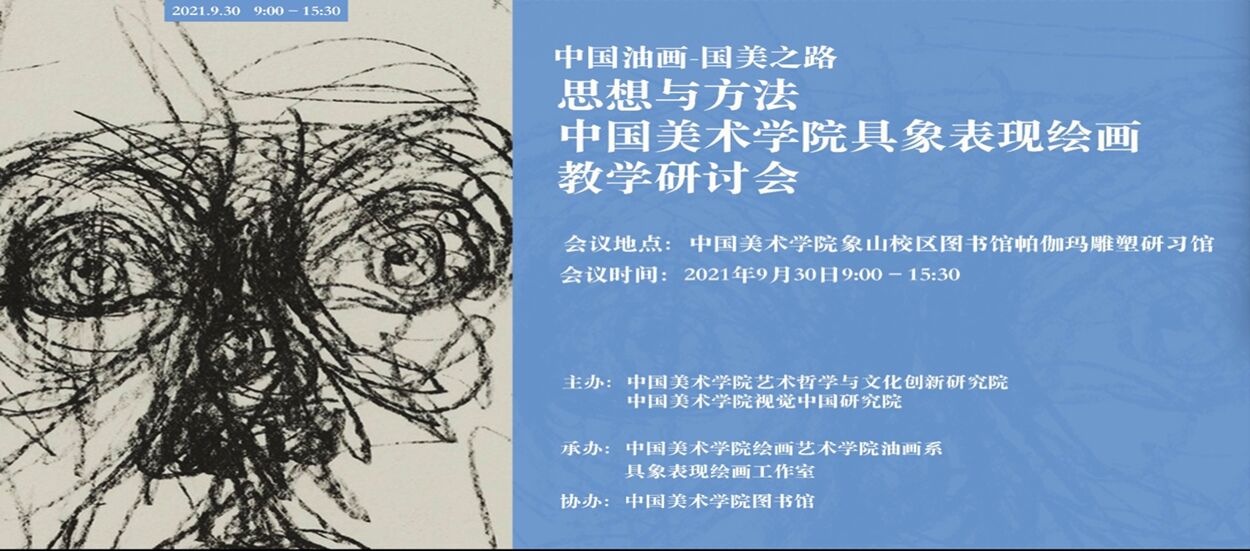

这是王澍所要表达的建筑,能够引领人内心回归朴素和简单的建筑。王澍的代表作之一中国美术学院象山校区,曾经举办过一次现场点评会。

当时王建国院长受邀参加。他一直记得当时的评价,“看到设计的清新,人性的表达和对材料的尊重。”整个象山校区的建筑,片片鳞瓦,铺陈栉比,重重密檐,错落有致。如果你看到时,很难想象这些300万块不同年代的旧砖弃瓦,都是从华东各省的拆房现场收集而来的。

这些让人震惊的建筑元素,打动了很多人。王建国院长说,这是源于王澍自身的本土文化和草根文化的意识。“在城市化的进程中,大面积拆迁,拆迁留下的废旧材料还可以运用到新房子里。”

采访时,王建国院长介绍说,从他的设计中,能够看到这种对传统文化和草根文化的坚守和表达,同时又有创新性和独特性的坚持。 刘蓉

■当年的专访■

王澍:妻子是我的人生导师

我当年说过中国只有一个半现代建筑师,半个是我老师,一个就是我。这是当时的真实想法,不吐不快。虽然我为说这话日后付出一些代价,但是我不太在意。

我认为现代意义的建筑师和传统的工匠是完全不同的概念,这和现代科学技术、工程的发展有关。作为一个现代建筑师,你出现在一个前所未有的时代,你可以提出一个梦想,可以去远在千万里之外的任何一个地方找一种材料,然后运用这种材料组织整个工程去实现你的梦想。现代建筑师掌握了一种职业权力,他能设计一个人、一群人甚至整个社会的生活方式,这是一种前所未有的权力。

这几十年,中国所有人的生活几乎都在重新计划,建筑师和规划师已经远不是扮演着一般意义给你设计一个房子的角色,他很深地介入了社会变革。在这个时候作为建筑师,如果没有批判性,没有自觉性,恰恰你手上掌握非常危险的专业权力,这样的建筑师就是不称职的。

谈理想

童年的那段生活对我很有影响。我生活在戈壁绿洲一个师范学校里,那时候老师和学生都不上课,除了每天一个小时读老三篇之外,剩下的就是把校园内可以开发的土地全部开发成农地。那是一个非常有意思、乌托邦的状态,一个大学,本身又是农业试验区,大家一边读书一边劳动。

我经常感觉我做“象山校园”作品几乎是把我童年感受到的东西,又做了一遍。我记得在新疆非常寒冷,父辈们习惯于像沙龙一样聚会,几十个人聚在一个人家里,喝着咖啡,谈鲁迅、普希金,都是非常美好的生活。

于是,我设计的象山校园,房子的屋顶变成了可用场地,人们可以在屋顶上课,也可以散步。如果教室不够,你看那边那棵树下有凳子,为什么不在树下上课呢?我希望人们在这里,逐步去恢复一些慢生活的能力。我把整个场地建筑建完之后,剩下的土地全部租给农民,作为农地进行耕种。学生们在上课之余,可以看到另外一种劳动的方式在面前呈现,农作物在四季当中的变化和生长,自然的河道成片的芦苇,到处种的萝卜都在开花。

谈妻子

没错,我说过我妻子是我的人生导师,她比我放松得多,通常她面对一个现象会有自觉反应,而我总是还停留在概念、思考的阶段,我看不见这些“现象”。她经常在这些方面教导我,比如我在想某个哲学问题,她会告诉我,你看旁边这个地方,小兰花多好,这时候我突然发现这里有几朵花,不然的话我走过去就看不见。她对我影响很大,使得我逐渐养成一个习惯,当我在思考严肃问题的时候,我会旁逸斜出,去想一些看上去很自然的小问题,其实生活当中这种次要的问题才更会让人感动。几乎每一个女性都有这种特质,女人对细节的关注是她很重要的优点。她们会关注没有意义的细节,而男人永远想做有意义的事情。有意义的事情经常是非常危险的,那些事情对生活是有伤害的,而我们这个时代大多数人按照有意义的方式在做事。

〉〉〉采访手记

王澍很文人,所以和他聊天很愉快。在王澍的描绘中,我被他带入了他的作品——中国美术学院象山校园的意境。大树下的朗读,房顶上的散步,田地里的萝卜开着花……他说这一切就像他的童年回忆——荒芜的戈壁滩上,一群人在一起朗读普希金的作品,有一种纯粹的精神的美好。

在琐碎的日常生活中,诗意一定是苍白而无用的。而王澍在做的事情,就是赋予平庸的日常最诗意的细节,他在改变我们“有用论”的观念,他说一切的灵感来自于他的妻子,来自于女人。

说到女人,有一个八卦细节,很奇怪,王澍夫妇的声音都非常好听,有种与年龄不相符合的清澈和纯真。也许,这也是纯粹的诗意的力量。

摘自新周刊(2008年第2期)