研究方向简介

本研究方向以现象学和20世纪以来新哲学为思想背景,强调思想史与艺术史的交织与互动,在后哲学的历史文化语境里寻找一种新的艺术理解路径与思想方式,探索面向人类未来的创造可能性。

导师组

【中】孙周兴

【中】陈嘉映

孙周兴

1963年生,绍兴人。1992年获哲学博士学位;1996年起任浙江大学教授;1999-2001年为德国洪堡基金学者;现任同济大学特聘教授,中国美术学院客座教授,教育部长江学者特聘教授,国务院学位委员会第七届学科评议组成员,同济大学校学术委员会副主任等。主要从事德国哲学和艺术哲学研究。著有《语言存在论》、《后哲学的哲学问题》、《以创造抵御平庸》、《未来哲学序曲》、《一只革命的手》等;主编《海德格尔文集》(30卷)、《尼采著作全集》(14卷)、《未来艺术丛书》等;编译有《海德格尔选集》、《林中路》、《路标》、《尼采》、《哲学论稿》、《悲剧的诞生》、《查拉图斯特拉如是说》、《权力意志》等。

参考书目

导师采访

A:孙周兴

Q1:哲学思考的特征?

哲学的思考总是跟我们的生活当中比较阴沉的、比较痛苦的、甚至比较悲伤的经验和感受联系在一起的。彻底的哲学思考是跟生死的思考、关于死的思考是联系在一起的。

Q2:哲学到底有什么用?

三个用处:

第一个是“哲学叫人不死”。历史上少有哲学家是自杀的。大家知道别的行业,包括文学家、艺术家等,经常会有自杀现象,但历史上的哲学家没有一个自杀的。这是为什么?

古希腊的哲学家苏格拉底就说,哲学是“练习死亡”。什么叫“练习死亡”?就是要把生死的事情想得很彻底,经常去思考自己最后的可能性。哲学是指向可能性的,但有一个可能性是每个人都回避不了的,就是死亡。所以哲学家因为把这个生死问题想得差不多了,最后想着想着就不想死了。

第二点是“哲学让人脑子清楚”。哲学是一个彻底批判性的思考。哲学最核心的东西是“逻辑”,在古希腊就是这样。哲学产生以后才有逻辑学,为什么呢?哲学是对“思维的规律和法则”的解释,它讲思想的规律和道理,所以哲学让人脑子清楚。

第三点是“哲学让人好好说话”。哲学本身就产生于对话。我们现在学的哲学,当然也有中国哲学,也有别的哲学,但主体是希腊人留下来的。希腊人给我们人类提供了两样东西,一个是科学,这个科学主要是形式科学,也就是各位同学学的几何学、逻辑学、算术这些形式科学。

第二次世界大战后,西方出现了当代艺术。当代艺术颠覆了传统的艺术概念,认为传统艺术的定义是有问题的。它首先拆除了艺术品与现成品的区别。今天什么都可以成为艺术,行为和观念也可以成为艺术了。

Q4:如何理解艺术的哲学化?

A:

在德国新表现主义者尤其如基弗、吕佩茨(Lüpetz)等艺术家那里,艺术与哲学的关系已经完全不同了,全然不同于自柏拉图以降的欧洲本质主义(柏拉图主义)传统中关于艺术-哲学相互对抗的观点,差不多已经实现了当年尼采所期待的艺术与哲学意气相投的亲密关系。“艺术被哲学化”同时也意味着“哲学被艺术化”,两者是一体两面的。艺术家需要以造型元素来表达哲学,哲学家同样需要以词语元素来表达艺术——这恐怕也已经是后哲学时代的哲学的生机所在了。

Q5:为什么必须把生活理解为创造本身?

A:

生活本身就是创造,就是艺术。我们要在创造中完成抵抗,抵抗是普遍的。我们每时每刻都在抵抗,我们往前走要抵抗,往回走也要抵抗。我们要抵抗无聊,但也要抵抗奢华,抵抗乱哄哄的喧哗,在抵抗当中保卫个体自由。我想这是我从事的哲学的任务,也是我现在慢慢转向的艺术的基本使命。 只有通过创造,世界方可忍受,未来方可期待。

学生视角

对专业的理解?

艺术现象学与当代艺术研究是运用现象学的哲学视角思考当代艺术的问题,杜尚以来的当代艺术就充满思辨的特质,对全球化、技术化等重要问题的思考与回应是艺术与哲学共同的主题,而两者的结合本身就是一种抵御平庸的创造,学习这门专业需要对艺术和哲学都有浓厚的兴趣。

报考初衷?

从个人来讲,我之前是做实践创作的,在遇到瓶颈的时候会去看书,看书过程中就会发现学习理论对厘清个人思路是有帮助的,尤其是艺术哲学这样一个跨学科的方向会提供创造性的解决方式。在当代艺术变得越来越晦涩难懂的趋势下,通过我们专业的学习,也是一个能使更多人欣赏、感知当代艺术的过程。

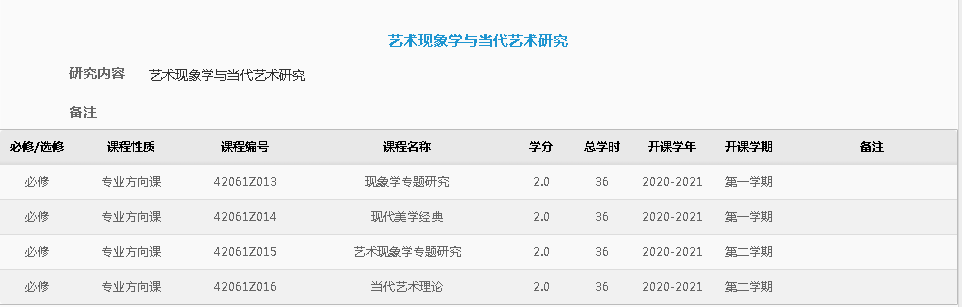

往年研究方向课程安排

课程相关照片呈现

图文整理 |刘旻

平台编辑 |张珍珍 邢珂

审校 |曹梅清 邵琳

审核 |赵辉 郑莹